Инфекционный эндокардит – это микробная инфекция, растущая на внутренней оболочке сердца (эндокарде) либо на искусственных внутрисердечных устройствах (клапанах и т.д.).

1

Здоровое сердце и пораженное инфекционным эндокардитом

Причины инфекционного эндокардита

Инфекционный эндокардит могут вызывать различные бактерии и микроскопические грибки, биологические свойства которых позволяют им расти и размножаться, прикрепившись к тканям сердца.

Инфекционный эндокардит – одно из самых грозных кардиологических заболеваний. Летальность даже при интенсивном лечении в условиях специализированного стационара очень высока (по разным данным, от 15 до 25%). А если эндокардит не лечить, он гарантированно “съест” сердечные клапаны, кровообращение станет невозможным и пациент погибнет.

Пути заражения

Первый путь – это инфицирование естественных “каналов”, ведущих внутрь организма – кожи, зубов, мочевыводящих путей, женской половой системы. Попадание микроорганизма в любой кровеносный сосуд дает ему шанс добраться с током крови до сердца.

Второй путь – искусственный. Любое нарушение целостности кожи и слизистых (как правило, с помощью медицинских инструментов или игл) может привести к попаданию инфекции в кровеносный сосуд.

Отсюда повышение частоты возникновения инфекционного эндокардита у наркоманов и пациентов, перенесших разного рода оперативные вмешательства – от удаления зубов до операций по замене клапанов сердца. Понятно, что чем больше объем вмешательства, тем выше потенциальная угроза инфицирования.

В связи с этим при хирургических вмешательствах применяется та или иная схема антибиотикопрофилактики.

Клиническая картина заболевания

Клиника инфекционного эндокардита образована тремя компонентами.

Первый – септический (при попадании в кровь любой инфекции развивается высокая температура, выраженная слабость, учащение пульса, нарушения свертывающей системы крови).

Второй компонент – это проявление местной инфекции. Микроорганизмы образуют колонии на внутренней оболочке сердца, чаще всего на клапанах – так называемые вегетации.

Вегетации могут выявляться при ультразвуковом исследовании сердца.

Иногда при обычной эхокардиографии они не видны, и тогда для диагностики необходимо ультразвуковое исследование через пищевод (похожее на гастроскопию, только специальным ультразвуковым датчиком).

Третий компонент – последствия отрыва вегетаций от клапанов – закупорка вегетациями кровеносных сосудов (эмболия). Куски вегетаций могут “улетать” в любые кровеносные сосуды – мозга, сердца, почек, конечностей, легких, вызывая отмирание соответствующих тканей из-за нарушения кровотока, что сопровождается клиническими проявлениями поражения конкретного органа.

Если у пациента с высокой температурой (лихорадкой) неизвестного происхождения длительностью более недели, не поддающейся обычному лечению антибиотиками, возникают дополнительные симптомы (шум в сердце или нарушения в органах, в сосуды которых “улетел” оторвавшийся кусок вегетации), необходимо обследование на наличие инфекционного эндокардита.

Диагностика инфекционного эндокардита

Точный диагноз эндокардита ставится по положительным результатам посева крови и достоверной визуализации внутрисердечных вегетаций. Во всех остальных случаях диагноз эндокардита ставится с той или иной степенью вероятности.

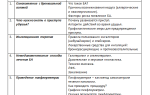

Применяются следующие виды исследований:

1

Консультация врача-кардиолога МедикСити

2

ЭКГ как метод диагностики инфекционного эндокардита

3

Полное описание картинки

Лечение инфекционного эндокардита

Лечение инфекционного эндокардита начинается с высоких доз серьезных антибиотиков, как правило, внутривенных. Продолжается лечение, в зависимости от конкретного вида микроорганизма-возбудителя, от двух до шести недель.

В случае неэффективности лечения (высокая температура, дальнейший рост вегетаций по данным эхокардиографии) принимается решение о хирургическом лечении (сердце вскрывается, вегетации вычищаются, при необходимости пораженный клапан заменяется на искусственный).

Однако, как было описано ранее, лечение не всегда бывает успешным, и, несмотря на прогресс медицины, летальность при инфекционном эндокардите существенно не снижается.

Меры профилактики инфекционного эндокардита

Если вам необходимо какое-либо оперативное вмешательство (от удаления зуба до полостной операции), обязательно спросите у лечащего врача, нужны ли какие-либо действия с вашей стороны для антибиотикопрофилактики инфекционного эндокардита (иногда превентивная антибиотикотерапия уже включена в план стационарного лечения). Если доктор даст рекомендации по “домашнему” приему антибиотиков, обязательно выполните их.

Если вы случайно незначительно повредили кожные покровы (порез), обязательно обработайте ранку антисептиком (спирт, зеленка или йод). Если порез или прокол глубокий, нужно сразу принять антибиотик (например, при отсутствии аллергии на пенициллин аугментин 1 грамм однократно).

Инфекционный эндокардит

Эндокардит – воспаление соединительнотканной (внутренней) оболочки сердца, выстилающей его полости и клапаны, чаще инфекционного характера.

Проявляется высокой температурой тела, слабостью, ознобом, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, утолщением ногтевых фаланг по типу «барабанных палочек».

Нередко приводит к поражению клапанов сердца (чаще аортального или митрального), развитию пороков сердца и сердечной недостаточности. Возможны рецидивы, летальность при эндокардитах достигает 30%.

Эндокардит – воспаление соединительнотканной (внутренней) оболочки сердца, выстилающей его полости и клапаны, чаще инфекционного характера.

Проявляется высокой температурой тела, слабостью, ознобом, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, утолщением ногтевых фаланг по типу «барабанных палочек».

Нередко приводит к поражению клапанов сердца (чаще аортального или митрального), развитию пороков сердца и сердечной недостаточности. Возможны рецидивы, летальность при эндокардитах достигает 30%.

Инфекционный эндокардит возникает при наличии следующих условий: транзиторной бактериемии, повреждения эндокарда и эндотелия сосудов, изменения гемостаза и гемодинамики, нарушения иммунитета. Бактериемия может развиваться при имеющихся очагах хронической инфекции или проведении инвазивных медицинских манипуляций.

Ведущая роль в развитии подострого инфекционного эндокардита принадлежит зеленящему стрептококку, в острых случаях (например, после операций на открытом сердце) – золотистому стафилококку, реже энтерококку, пневмококку, кишечной палочке.

За последние годы изменился состав инфекционных возбудителей эндокардита: возросло число первичных эндокардитов острого течения, имеющих стафилококковую природу.

При бактериемии золотистым стафилококком инфекционный эндокардит развивается почти в 100% случаев.

Эндокардиты, вызванные грамотрицательными и анаэробными микроорганизмами и грибковой инфекцией, имеют тяжелое течение и плохо поддаются антибактериальной терапии. Грибковые эндокардиты возникают чаще при длительном лечении антибиотиками в послеоперационном периоде, при долго стоящих венозных катетерах.

Адгезии (прилипанию) микроорганизмов к эндокарду способствуют определенные общие и местные факторы.

В число общих факторов входят выраженные нарушения иммунитета, наблюдающиеся у пациентов при иммунносупрессивном лечении, у алкоголиков, наркоманов, людей пожилого возраста.

К местным относятся врожденные и приобретенные анатомические повреждения клапанов сердца, внутрисердечные гемодинамические нарушения, возникающие при пороках сердца.

Большинство подострых инфекционных эндокардитов развивается при врожденных пороках сердца или при ревматических поражениях сердечных клапанов. Гемодинамические нарушения, вызванные пороками сердца, способствуют микротравме клапанов (преимущественно митрального и аортального), изменению эндокарда.

На клапанах сердца развиваются характерные язвенно-бородавчатые изменения, имеющие вид цветной капусты (полипозные наложения тромботических масс на поверхности язв). Микробные колонии способствуют быстрому разрушению клапанов, может происходить их склерозирование, деформация и разрыв.

Поврежденный клапан не может функционировать нормально – развивается сердечная недостаточность, которая очень быстро прогрессирует. Отмечается иммунное поражение эндотелия мелких сосудов кожи и слизистых, приводящее к развитию васкулитов (тромбоваскулитов, геморрагического капилляротоксикоза).

Характерно нарушение проницаемости стенок кровеносных сосудов и появление мелких кровоизлияний. Нередко отмечаются поражения более крупных артерий: коронарных и почечных. Часто инфекция развивается на протезированном клапане, в этом случае возбудителем чаще всего бывает стрептококк.

Развитию инфекционного эндокардита способствуют факторы, ослабляющие иммунологическую реактивность организма. Заболеваемость инфекционным эндокардитом постоянно растет во всем мире. К группе риска относятся люди, имеющие атеросклеротические, травматические и ревматические повреждения сердечных клапанов.

Высокий риск заболевания инфекционным эндокардитом имеют пациенты с дефектом межжелудочковой перегородки, коарктацией аорты. В настоящее время увеличилось число больных с протезами клапанов (механическими или биологическими), искусственными водителями ритма (электрокардиостимуляторами).

Количество случаев инфекционного эндокардита увеличивается по причине применения длительных и частых внутривенных вливаний. Часто инфекционным эндокардитом болеют наркоманы.

Инфекционный эндокардит

По происхождению различают первичный и вторичный инфекционный эндокардит. Первичный обычно возникает при септических состояниях различной этиологии на фоне неизмененных клапанов сердца. Вторичный – развивается на фоне уже имеющейся патологии сосудов или клапанов при врожденных пороках, заболевании ревматизмом, сифилисом, после операции по протезированию клапанов или комиссуротомии.

По клиническому течению выделяют следующие формы инфекционного эндокардита:

- острая – длительность до 2 месяцев, развивается как осложнение острого септического состояния, тяжелых травм или медицинских манипуляций на сосудах, полостях сердца: нозокомиальный (внутрибольничный) ангиогенный (катетерный) сепсис. Характеризуется высокопатогенным возбудителем, выраженными септическими симптомами.

- подострая – длительность более 2 месяцев, развивается при недостаточном лечении острого инфекционного эндокардита или основного заболевания.

- затяжная.

У наркоманов клиническими особенностями инфекционного эндокардита являются молодой возраст, стремительное прогрессирование правожелудочковой недостаточности и общей интоксикации, инфильтративное и деструктивное поражение легких.

У пожилых пациентов инфекционный эндокардит обусловлен хроническими заболеваниями органов пищеварения, наличием хронических инфекционных очагов, поражением сердечных клапанов. Различают активный и неактивный (заживленный) инфекционный эндокардит. По степени поражения эндокардит протекает с ограниченным поражением створок сердечных клапанов или с поражением, выходящим за пределы клапана.

Выделяют следующие формы течения инфекционного эндокардита:

- инфекционно-токсическая – характерна транзиторная бактериемия, адгезия возбудителя на измененный эндокард, образование микробных вегетаций;

- инфекционно-аллергическая или иммунно-воспалительная – характерны клинические признаки поражения внутренних органов: миокардита, гепатита, нефрита, спленомегалии;

- дистрофическая – развивается при прогрессировании септического процесса и сердечной недостаточности. Характерно развитие тяжелых и необратимых поражений внутренних органов, в частности – токсическая дегенерация миокарда с многочисленными некрозами. Поражение миокарда возникает в 92 % случаев затяжного инфекционного эндокардита.

Течение инфекционного эндокардита может зависеть от срока давности заболевания, возраста пациента, типа возбудителя, а также от ранее проводимой антибактериальной терапии.

В случаях высокопатогенного возбудителя (золотистый стафилококк, грамотрицательная микрофлора) обычно наблюдается острая форма инфекционного эндокардита и раннее развитие полиорганной недостаточности, в связи с чем клиническая картина характеризуется полиморфизмом.

Клинические проявления инфекционного эндокардита в основном обусловлены бактериемией и токсинемией. У больных появляются жалобы на общую слабость, одышку, утомляемость, отсутствие аппетита, потерю массы тела.

Характерным для инфекционного эндокардита симптомом является лихорадка – подъем температуры от субфебрильной до гектической (изнуряющей), с ознобами и обильным потоотделением (иногда, проливными потами).

Развивается анемия, проявляющаяся бледностью кожи и слизистых оболочек, иногда приобретающих «землистый», желтовато – серый цвет.

Наблюдаются небольшие кровоизлияния (петехии) на коже, слизистой оболочке полости рта, неба, на конъюнктиве глаз и складках век, в основании ногтевого ложа, в области ключиц, возникающие из-за хрупкости кровеносных сосудов. Поражение капилляров обнаруживается при мягкой травме кожи (симптом щипка). Пальцы приобретают форму барабанных палочек, а ногти — часовых стекол.

https://www.youtube.com/watch?v=ARu6i7bxOWY

У большинства пациентов с инфекционным эндокардитом выявляется поражение сердечной мышцы (миокардит), функциональные шумы, связанные с анемией и повреждением клапанов.

При поражении створок митрального и аортального клапанов развиваются признаки их недостаточности. Иногда наблюдается стенокардия, изредка отмечается шум трения перикарда.

Приобретенные пороки клапанов и поражение миокарда приводят к сердечной недостаточности.

При подострой форме инфекционного эндокардита возникают эмболии сосудов мозга, почек, селезенки оторвавшимися со створок сердечных клапанов тромботическими наложениями, сопровождающиеся образованием инфарктов в пораженных органах. Обнаруживаются гепато- и спленомегалия, со стороны почек – развитие диффузного и экстракапиллярного гломерулонефрита, реже – очагового нефрита, возможны артралгии и полиартрит.

Осложнениями инфекционного эндокардита с летальным исходом являются септический шок, эмболии в головной мозг, сердце, респираторный дистресс-синдром, острая сердечная недостаточность, полиорганная недостаточность.

При инфекционном эндокардите часто наблюдаются осложнения со стороны внутренних органов: почек (нефротический синдром, инфаркт, почечная недостаточность, диффузный гломерулонефрит), сердца (пороки клапанов сердца, миокардит, перикардит), легких (инфаркт, пневмония, легочная гипертензия, абсцесс), печени (абсцесс, гепатит, цирроз); селезенки (инфаркт, абсцесс, спленомегалия, разрыв), нервной системы (инсульт, гемиплегия, менингоэнцефалит, абсцесс головного мозга), сосудов (аневризмы, геморрагический васкулит, тромбозы, тромбоэмболии, тромбофлебит).

При сборе анамнеза у пациента выясняют наличие хронических инфекций и перенесенных медицинских вмешательств. Окончательный диагноз инфекционного эндокардита подтверждается данными инструментальных и лабораторных исследований.

В клиническом анализе крови выявляется большой лейкоцитоз и резкое повышение СОЭ. Важной диагностической ценностью обладает многократный бакпосев крови для выявления возбудителя инфекции.

Забор крови для бактериологического посева рекомендуется производить на высоте лихорадки.

Данные биохимического анализа крови могут варьировать в широких пределах при той или иной органной патологии.

При инфекционном эндокардите отмечаются изменения в белковом спектре крови: (нарастают α-1 и α-2-глобулины, позднее – γ-глобулины), в иммунном статусе (увеличивается ЦИК, иммуноглобулин М, снижается общая гемолитическая активность комплемента, нарастает уровень противотканевых антител).

Ценным инструментальным исследованием при инфекционном эндокардите является ЭхоКГ, позволяющее обнаружить вегетации (размером более 5 мм) на клапанах сердца, что является прямым признаком инфекционного эндокардита. Более точную диагностику проводят при помощи МРТ и МСКТ сердца.

При инфекционном эндокардите лечение обязательно стационарное, до улучшения общего состояния пациента назначается постельный режим, диета.

Главная роль в лечении инфекционных эндокардитов отводится медикаментозной терапии, главным образом, антибактериальной, которую начинают сразу после бакпосева крови.

Выбор антибиотика определяется чувствительностью к нему возбудителя, предпочтительнее назначение антибиотиков широкого спектра действия.

В терапии инфекционного эндокардита хороший эффект оказывают антибиотики пенициллинового ряда в комбинации с аминогликозидами.

Трудно поддается лечению грибковый эндокардит, поэтому назначается препарат амфотерицин В в течение длительного времени (несколько недель или месяцев).

Также используют другие средства с антимикробными свойствами (диоксидин, антистафилококковый глобулин и др.) и немедикаментозные методы лечения – плазмаферез, аутотрансфузию ультрафиолетом облученной крови.

При сопутствующих заболеваниях (миокардите, полиартрите, нефрите) к лечению добавляются негормональные противовоспалительные средства: диклофенак, индометацин.

При отсутствии эффекта от медикаментозного лечения показано хирургическое вмешательство. Проводится протезирование клапанов сердца с иссечением поврежденных участков (после стихания остроты процесса).

Оперативные вмешательства должны проводиться кардиохирургом исключительно по показаниям и сопровождаться приемом антибиотиков.

Инфекционный эндокардит — одно из наиболее тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Прогноз при инфекционном эндокардите зависит от множества факторов: имеющихся поражений клапанов, своевременности и адекватности терапии и др.

Острая форма инфекционного эндокардита без лечения заканчивается смертельным исходом через 1 – 1,5 месяца, подострая форма – через 4–6 месяцев. При адекватной антибактериальной терапии летальность составляет 30%, при инфицировании протезированных клапанов — 50%.

У пожилых пациентов инфекционный эндокардит протекает более вяло, часто сразу не диагностируется и имеет худший прогноз. У 10-15% больных отмечается переход болезни в хроническую форму с рецидивами обострения.

За лицами с повышенным риском развития инфекционного эндокардита устанавливается необходимое наблюдение и контроль. Это касается, прежде всего, пациентов с протезированными клапанами сердца, врожденными или приобретенными пороками сердца, патологией сосудов, с инфекционным эндокардитом в анамнезе, имеющих очаги хронической инфекции (кариес, хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит).

Развитие бактериемии может сопровождать различные медицинские манипуляции: оперативные вмешательства, урологические и гинекологические инструментальные обследования, эндоскопические процедуры, удаление зубов и др.

С профилактической целью при этих вмешательствах назначают курс антибиотикотерапии. Необходимо также избегать переохлаждения, вирусных и бактериальных инфекций (гриппа, ангины).

Необходимо проведение санации очагов хронической инфекции не реже 1 раза в 3 – 6 месяцев.

Септический эндокардит: способы лечения

Септический эндокардит – это воспалительный процесс, локализующийся в области внутренней соединительнотканной оболочки, выстилающей полости и клапаны сердца. Наиболее часто данное заболевание протекает в острой форме, однако иногда оно может иметь и подострое течение. У значительной части пациентов совместно с эндокардом поражается и миокард, что еще больше усугубляет прогноз. Основным методом лечения при такой болезни является как можно более раннее назначение антибактериальной терапии.

По различным сведениям, частота встречаемости инфекционного эндокардита составляет от 3 до 10 случаев на 100 тысяч населения ежегодно.

Как мы уже сказали, несмотря на значительный прорыв в плане диагностики и лечения, уровень летальности при данной патологии все еще остается достаточно высоким (примерно 20-30%).

Примечательно то, что с таким заболеванием могут сталкиваться люди абсолютно любого возраста, в том числе и дети.

Инфекционный эндокардит крайне опасен своими осложнениями.

Помимо острой сердечной недостаточности, такой патологический процесс может приводить к септическому шоку, респираторному дистресс-синдрому, а также к вторичному поражению других внутренних органов, например, почек или центральной нервной системы.

Как показывает статистика, при отсутствии лечения острая форма данного заболевания заканчивается летальным исходом спустя 1-1,5 месяца. Примерно у 15% пациентов такая патология приобретает рецидивирующее течение.

В основе развития септического эндокардита лежит инфекционная флора. Острая воспалительная реакция чаще всего бывает спровоцирована стафилококковой флорой, а подострая – стрептококковой.

Значительно реже в качестве возбудителей выступают кишечная палочка, пневмококки и другие бактерии. Примечательно то, что в отдельных случаях данный патологический процесс имеет грибковую природу.

При этом грибковое воспаление эндокарда, как правило, имеет гораздо более тяжелое течение, нежели бактериальное.

В 2015 году были опубликованы результаты работы группы ученых, целью которой являлся анализ этиологии инфекционного эндокардита на территории РФ. Был проанализирован 401 случай инфекционного эндокардита.

В результате было установлено, что на территории России от пациентов с данным диагнозом наиболее часто выделяются грамположительные микроорганизмы, среди которых главную роль играет золотистый стафилококк.

В качестве предрасполагающих факторов для возникновения этой болезни рассматриваются:

- Пониженный уровень иммунной защиты;

- Имеющиеся в организме инфекционные очаги;

- Внутрисердечные расстройства гемодинамики;

- Перенесенные хирургические вмешательства на сердце, в том числе и протезирование клапанов;

- Врожденные или приобретенные пороки со стороны сердечно-сосудистой системы.

Прежде всего, септический эндокардит делится на первичную и вторичную формы. Первичная форма возникает тогда, когда инфекционное воспаление развивается в области ранее неизмененного эндокарда. При вторичной форме воспалительному процессу в области внутренней оболочки сердца предшествуют какие-либо другие проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, данное заболевание бывает острым и подострым. При остром характере общая продолжительность воспаления не превышает 2 месяцев. При подостром течении симптомы сохраняются более 2 месяцев.

Эндокардит – Симптомы, лечение – Медицинский справочник АМК

Эндокардит – это заболевание сердца воспалительного характера. Развивается на фоне вирусных, бактериальных или грибковых инфекций, при заражении крови, поражениях соединительной ткани, интоксикациях.

В медицине выделяют два вида патологии:

- эндокардит ревматического характера;

- эндокардит инфекционного характера.

Причины развития заболевания

Заболевание инфекционного характера обычно вызывают стрептококки, кишечная или синегнойная палочки, стафилококки, протея и другие условно патогенные микроорганизмы.

Ревматойдный эндокардит, как правило, является следствием уже имеющегося ревматизма.

Вероятность развития заболевания высока у тех людей, кто уже болел эндокардитом, имеет кардиомиопатию гипертрофического характера, страдает иммунодефицитом или более СПИДом. Так же патология может поражать наркоманов, которые не соблюдают санитарные нормы при выполнении уколов в вену.

Эндокардит редко может развиться как следствие пороков сердца, как врожденного, так и приобретенного характера, установки искусственных клапанов.

Как проявляется эндокардит?

Если причиной заболевания является инфекция, то развитие симптомов не заставляет себя долго ждать. Как правило, они проявляются в течение нескольких недель после заражения. Симптоматика схожа с ГРИППом. Отмечается умеренная гипертермия и повышенная утомляемость.

Когда причиной заражения становятся мощные штаммы микроорганизмов, то симптоматика более выражена. Отмечается сильный жар, потеря веса, боль в суставах, человек сильно потеет, появляется отдышка и кашель. Характерными симптомами интоксикации являются кровотечения под ногтями и появление красных пятен на теле (петехий).

При прогрессировании заболевания, вовлечении в процесс клапанов сердца и сердечной мышцы, могут проявиться симптомы сердечных пороков. Например, аритмия и сердечная недостаточность.

Когда в процесс вовлечены сосуды, наблюдается тромбоз, инфаркт селезенки и печени, аневризмы и гематомы на коже, желтуха.

Эндокардит, причиной которого является ревматизм, характеризуется легким недомоганием и ознобом, повышением температуры, болевыми ощущениями в области сердца, отдышкой.

Даже при незначительной физической нагрузке, может наблюдаться учащение сердечного ритма. Врач может отмечать систолический шум.

А в общем анализе крови наблюдается повышение скорости оседания эритроцитов, снижение лейкоцитов и гемоглобина.

Эндокардит может спровоцировать следующие осложнения:

- разрыв клапанов сердца;

- нарушение работы почек;

- развитие пороков сердца.

Диагностика эндокардита

Самый информативный метод исследования при эндокардите – эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца). Оно позволяет обнаружить пороки сердечных клапанов, определить масштаб и локализацию воспалительного процесса.

Для уточнения возбудителя заболевания выполняется посев крови. Он позволяет не только определить вид микроорганизма, но и определить его чувствительность к той или иной группе антибактериальных препаратов.

Как лечат эндокардит?

Для лечения инфекционной типа заболевания назначают большие дозы антибиотиков. Так же больным показаны иммуномодуряторы, глюкортикостеройды, куралтил, аспирин, гепарин. Хороший эффект при лечении септического эндокардита дает УФО крови.

Когда прием антибиотиков не дает положительного результата, может быть показано хирургическое лечение. Во время операции врачи удаляют пораженный клапан и на его место ставят искусственный имплантат.

Если лечение заболевания было проведено вовремя, то можно добиться стойкой ремиссии сроком до 5 лет. Тем не менее, рецидив может вызвать тяжелые последствия.

Если причиной развития эндокардита стал ревматизм, основным видом терапии является салициловый натрий (аспирин, амидопирин), глюкортикостеройды.

Всем пациентам показана диета с ограничением соли, прием витаминов группы B.

Эндокардит митрального и аортального клапанов: что это такое — клиника «Добробут»

Эндокардитом называется воспаление внутренней оболочки сердца, вызванное аутоиммунным или инфекционным агентом. Заболевание чаще встречается в молодом возрасте. Смертность от эндокардита – от 10 до 40%. Основные симптомы бактериального эндокардита: интоксикация и нарушение работы сердца.

В зависимости от причины поражение эндокарда может быть неинфекционным и инфекционным. Причинами ревматоидного эндокардита чаще всего является бета-гемолитический стрептококк.

Классификация неинфекционного эндокардита:

- фибропластический (Леффлера);

- тромботический;

- бородавчатый эндокардит, развивающийся на фоне системной волчанки;

- ревматический;

- воспаление, возникающее на фоне аутоиммунных заболеваний сердца.

Инфекционные эндокардиты в зависимости от возбудителя могут быть грибковыми, бактериальными, хламидийными и риккетсиозными. Основой лечения инфекционного эндокардита является противомикробная терапия.

Виды эндокардита

С целью систематизации и для облегчения диагностики существует несколько видов классификации заболевания, каждый из которых отражает особенности течения воспалительного процесса. Инфекционный эндокардит согласно своей клинике может быть острым, подострым и хроническим. Признаками острого эндокардита являются симптомы интоксикации организма.

Первичный инфекционный эндокардит встречается достаточно редко. Объяснение этому простое: здоровые клапаны сердца, на которые попала инфекция, мало восприимчивы к инфекционным агентам.

При вторичном инфекционном эндокардите возбудитель заболевания попадает на поврежденные клапаны. Застой крови и сужение клапанов способствуют микроскопическим повреждениям внутренней оболочки сердца, куда легко проникает инфекция.

Эндокардит митрального и аортального клапанов

Наиболее часто при инфекционном эндокардите поражается митральный или аортальный клапан. Первым характерным симптомом заболевания является лихорадка с субфебрильными показателями, ночной пот и озноб.

Вторым проявлением считается наличие неврологических симптомов. Скорость нарастания и тяжесть симптомов при этом напрямую связаны с вирулентностью микроорганизма.

Наиболее грозным осложнением такой формы заболевания является артериальная эмболия.

Симптомы бактериального эндокардита

Специалисты выделяют специфические и неспецифические проявления заболевания. К последним относят повышение температуры выше 38 градусов, озноб, утомляемость, слабость и боль в суставах. Характерными неспецифическими симптомами является теплая сухая кожа, резкое увеличение селезенки.

Специфические проявления:

- нарушения в работе сердца и признаки сердечной недостаточности (одышка, боль в сердце, тахикардия);

- неврологическая симптоматика;

- ишемия брюшных органов и конечностей;

- геморрагические высыпания в форме петехий;

- увеличение печени.

О клинических рекомендациях при эндокардите речь пойдет дальше.

Диагностика

Диагноз столь грозного заболевания ставится на основе осмотра больного, результатов лабораторных анализов и данных бактериологических исследований.

Из дополнительных методов целесообразно применение рентгенографии, УЗИ, компьютерной томографии, МРТ, эхокардиографии и ЭКГ.

Диагноз «инфекционный эндокардит» ставится после подтверждения у больного наличия диагностических критериев эндокардита.

Осмотр проводится терапевтом либо кардиологом. Сбор анамнеза, общий осмотр, выслушивание шумов сердца (аускультация), перкуссия (выстукивание сердца через грудную стенку) и пальпация – все это применяется при первичном обращении пациента.

- Лабораторные исследования показывают следующее: общий анализ крови – сдвиг лейкоцитарной формулы влево, явные признаки анемии; анализ мочи – повышенный белок и лейкоциты.

- Бактериологические анализы рекомендованы на подозрении на инфекционный эндокардит.

- Диагностика эндокардита у детей имеет свои особенности.

Лечение

При подозрении на эндокардит больного госпитализируют в стационар. Лечение заболевания зависит от его вида. Терапия подострого эндокардита инфекционной формы должна начинаться с приема антибактериальных препаратов. Антибиотики, назначаемые в больших дозах, принимают не менее 10 дней.

К основным направлениям терапии воспаления эндокарда относятся иммунокоррекция, курс антибиотиков и хирургическое лечение.

Иммунокорректоры назначают с целью нейтрализации циркулирующих в кровотоке микробных токсинов. Антибиотики применяются в высоких дозах, чаще всего в виде капельниц. Оперативное вмешательство при эндокардите оправдано при наличии внутрисердечного абсцесса, нарастании сердечной недостаточности и неэффективности антибиотикотерапии.

На нашем сайте https://www.dobrobut.com/ вы найдете более подробную информацию. Врачи высшей категории проконсультируют вас и доступно расскажут о классификации и патогенезе эндокардита.

Последствия и осложнения заболевания

Основными осложнениями эндокардита инфекционной этиологии являются тромбоэмболия, хроническая сердечная недостаточность и затяжная инфекция.

Тромбоэмболия – закупорка сосуда тромбом. Является одной из главных причин смертности.

Хроническая сердечная недостаточность – состояние, при котором сердце не может полноценно выполнять свою функцию. При правильной поддерживающей терапии прогноз для пациента благоприятный.

Затяжная инфекция – осложнение, наиболее часто встречаемое при эндокардите митрального и аортального клапанов. При длительной циркуляции в крови патогенных микробов велик риск заражения других органов.

Профилактика

- Профилактикой септического эндокардита будет своевременная санация очагов инфекции, качественное лечение стафилококковых инфекций, обязательное применение антибиотиков после любого оперативного вмешательства и диспансерное наблюдение узких специалистов при наличии хронических заболеваниях.

- Относитесь внимательно к своему здоровью и помните о том, что болезнь гораздо легче предупредить, нежели лечить.

- Связанные услуги:Кардиологический Check-upДиагностика нарушений сердечного ритма путем мониторинга ЭКГ

Эндокардит

Среди заболеваний сердца эндокардит – одно из наиболее коварных. Под воздействием различных инфекций (всего насчитывают около 130 возбудителей данного заболевания) воспаляется внутренняя оболочка сердца.

Опасность состоит в том, что симптомы инфекционного эндокардита проявляются не сразу, поэтому пациенты не всегда обращаются за помощью своевременно. Также болезнь нелегко поддается диагностике, из-за чего лечение может быть начато позже положенного срока.

Вот почему кардиологи рекомендуют регулярно проходить обследование в медицинских центрах, оснащенных современной аппаратурой, имеющей широкие исследовательские возможности.

Что такое эндокардит

Симптомы болезни возникают у людей различного возраста, в том числе детей с диагнозом «врожденные пороки сердца» (тетрада Фалло, дефекты единственный желудочек и др). Спровоцировать ее могут:

- пролапс митрального клапана;

- гипертрофическая кардиомиопатия;

- оперативное вмешательство на клапанах сердца;

- деффекты сердечных перегородок;

- ишемическая болезнь сердца (особенно после операции).

Заболевание имеет прежде всего инфекционную форму. Воспаление, вызванное микроорганизмами, затрагивает не только сам эндокард – внутренние ткани сердечной мышцы, – но и сердечные клапаны, расположенные рядом сосуды. Нередко инфекция проникает в печень, почки, селезенку.

Чаще всего патология становится следствием других заболеваний. Предпосылками возникновения инфекционного эндокардита является бактериологическое заражение организма при различных условиях.

Также инфекция поражает сердце при травмах его клапанов вследствие установки протезов, кардиостимуляторов, на поверхности которых могут развиваться микроорганизмы.

Встречаются атеросклеротические формы, вызванные дистрофическими изменениями сердечных тканей, и ревматические формы – при ревматизме клапанов сердца.

Классификация и причины эндокардита

В соответствии с причинами и клиническими проявлениями заболевание классифицируют следующим образом.

Инфекционный (бактериальный) эндокардит чаще всего проявляется в острой форме. На клапанах сердца или в сердечных тканях образуются язвы, полипы, которые приводят к функциональным нарушениям.

Хроническую или подострую форму обычно вызывают стрептококки. Заболевание проявляется изъязвлением и изменением формы сердечных клапанов, образованием тромбов в сосудах с последующей закупоркой. Следствиями могут стать воспаления почек, инфаркты других органов.

Заболевание неинфекционного характера возникает на фоне общего ослабления организма, при различных интоксикациях, у пожилых людей при развитии маразма. Среди форм – дегенеративная бородавчатая, абактериальная и др. Чаще всего проявляется в виде тромботических наложений на ткани клапанов.

Ревматический эндокардит, как следует из самого названия, возникает из-за ревматизма. При этом воспаление распространяется на сердечные клапаны и становится причиной пороков сердца. Различают 4 его формы: диффузный, острый бородавчатый, возвратно-бородавчатый, фибропластический.

Эндокардит Леффлера характеризуется увеличением эозинофилов крови и уменьшением объемов сердечных камер из-за фиброзных изменений эндокарда, а затем и миокарда. Выделяют три его стадии: острая (отмирание клеток в течение 5-6 недель), тромботическая (образование тромбов и атрофия части тканей), фиброз (склероз и утолщение эндокарда).

Инфекционный (бактериальный) эндокардит

При острой форме симптомы бактериального эндокардита развиваются достаточно быстро.

Обычно инфекция поражает оболочку сердечных клапанов, на тканях створок появляются язвы 2-10 мм, а сами створки набухают – накапливаются тромбоциты и фибрин, образуются аневризмы.

В итоге один из крупных сосудов может оказаться закупоренными тромбом, а частицы клапана могут оторваться. В ряде случаев не исключен септический инфаркт.

Если вовремя не обратиться за квалифицированной помощью и не начать лечение:

- развивается сердечная недостаточность;

- деформируется структура клапанов и створок;

- появляются аритмические явления;

- нарушается гемодинамика.

Для пациентов с подострым септическим эндокардитом характерны те же проявления патологии, однако в данном случае чаще всего ткани поражаются тромботическими образованиями, которые рано или поздно закупоривают один из важнейших сосудов.

Эндокардит у детей

У детей наиболее часто встречается бактериальный вид данного заболевания. Патология выражается поражением митрального и аортального клапанов, а затем распространяется на внутренние сердечные ткани:

- ребенок ощущает острый токсикоз;

- ткани эндокарда воспаляются;

- происходит поражение миокарда;

- сосуды могут закупориваться;

- нарушается кровоток.

Инфекционный эндокардит у детей обычно развивается более быстрыми темпами, воспаление может охватить другие внутренние органы и привести к печеночной, почечной недостаточности. Поэтому за профессиональной кардиологической помощью в данном случае необходимо обратиться в кратчайшие сроки.

Симптомы эндокардита

Для заболевания характерно бессимптомное протекание на ранней стадии, а также внезапное обострение на фоне относительно здорового состояния. Симптомы эндокардита у взрослых пациентов обычно проявляются спустя 10-14 дней после инфицирования:

- лихорадка с ознобом, обильным выделением пота;

- на нескольких дней может повышаться температура;

- появляются признаки интоксикации: головная боль, слабость, истощение;

- кожа может приобретать бледный, желтоватый оттенок;

- на слизистых, ступнях, ладонях могут наблюдаться высыпания.

Эти признаки свидетельствуют о наличии в организме инфекции, поэтому следует незамедлительно обратиться к врачу и начать лечение.

Их дополняют более характерные симптомы инфекционного эндокардита у взрослых, которые свидетельствуют о развитии именно этого заболевания:

- артритные изменения суставов;

- поражение сердечных клапанов;

- тромбоз и закупорка крупных артерий;

- увеличение лимфоузлов;

- инфаркт почки и другие поражения;

- тремительно развивающаяся сердечная недостаточность;

- перикардит.

Данные симптомы эндокардита выявляются в ходе диагностических процедур.

Диагностика эндокардита

Квалифицированная диагностика инфекционного эндокардита – это целый комплекс обследований. Пациенту назначается программа кардиоскрининга, в которую входят:

- различные виды электрокардиограммы (суточное мониторирование, стресс-эхокардиография);

- УЗИ сердца и сосудов;

- компьютерная сфигмоманометрия.

Также применимы современные диагностические методы: кардиоритмография, допплерография. Обязательно проводятся анализы крови и посевы на стерильность – одни из важнейших обследований при инфекционном эндокардите.

Лечение эндокардита

На ранней стадии лечение инфекционного эндокардита заключается в антибактериальной терапии и поддержании сердца лекарствами. Если же септический эндокардит уже проявил себя значительными изменениями в тканях сердца (поражение клапанов, аорты, миокарда), возможно оперативное вмешательство.

- Антибактериальное лечение при симптомах эндокардита предусматривает использование современных антибиотиков (бензилпенициллин, пенициллины, амфотерицин и др.), вводимых внутривенно.

- Проводится пассивная иммунизация с целью нейтрализовать бактерии в организме. Для этого чаще всего используют внутривенно специальные антитоксические сыворотки (иммуноглобулин, гипериммунная плазма).

- Хирургическое вмешательство проводится в случаях, когда необходимо удалить очаги инфекции в тканях сердца и восстановить измененные болезнью сердечные структуры. Услуги кардиохирурга необходимы, если у пациента прогрессирует сердечная недостаточность, наблюдается тромбоэмболия сосудов и т.д.

Профилактика эндокардита

Основные действия, на которые направлена профилактика инфекционного эндокардита, касаются поддержания нормальной гигиены рта и рук.

Особое внимание уходу за полостью рта следует обращаться пациентам, имеющим сердечные протезы. Обязательно посещайте стоматолога раз в полгода и проводите профессиональную чистку зубов и десен.

Профилактика у взрослых заключается также в ведении здорового образа жизни.

Диагностика эндокардита в клинике CBCP

Специалисты

Телефоны клиники (многоканальные)

+7 (495) 640-57-56, +7 (495) 688-25-00, +7 (495) 688-51-00, +7 (495) 688-60-38 +7 (495) 680-18-38